剣が武士の魂の象徴として語られることが多い現代のイメージとは裏腹に、封建時代の日本において、武士のアイデンティティを最も純粋に体現していたのは、間違いなく弓であった。弓を極めること、特に馬上から自在に矢を放つ技術は、単なる戦闘能力の指標ではなく、武士としての存在価値そのものであった。この章では、弓が武士の魂となり、その精神的支柱を形成していった過程を探る。

2.1. 弓馬の道:武士の基本規範

12世紀末、源頼朝による鎌倉幕府の樹立は、日本の歴史における大きな転換点であった。彼は、それまで朝廷の儀礼などで用いられていた弓矢を、武家社会における精神鍛錬の根幹として再定義した 。これにより、弓馬の術は、武士が修めるべき必須の技芸となった。

この時代、武士であることは「弓矢取る身」(ゆみやとるみ)であることと同義であった 。彼らが守るべき道徳や行動規範は「弓馬の道」(きゅうばのみち)と呼ばれ、これは後に体系化される「武士道」の直接的な源流となった 。主君への奉公、信義の尊重、武勇と廉恥を尊ぶ精神は、すべてこの「弓馬の道」の中に育まれたのである 。頼朝が弓馬の術を武士の精神的支柱として制度化したことは、単なる軍事訓練の奨励に留まらない。それは、各地に割拠していた武士団に共通の価値観とアイデンティティを与え、幕府を中心とする新たな社会秩序を構築するための、高度な政治的戦略でもあった。鶴岡八幡宮での流鏑馬の奉納 など、弓の技芸を公的な儀式として組み込むことで、武士の忠誠心と団結を醸成し、武家政権の基盤を固めたのである。

2.2. 騎射の坩堝:騎射三物

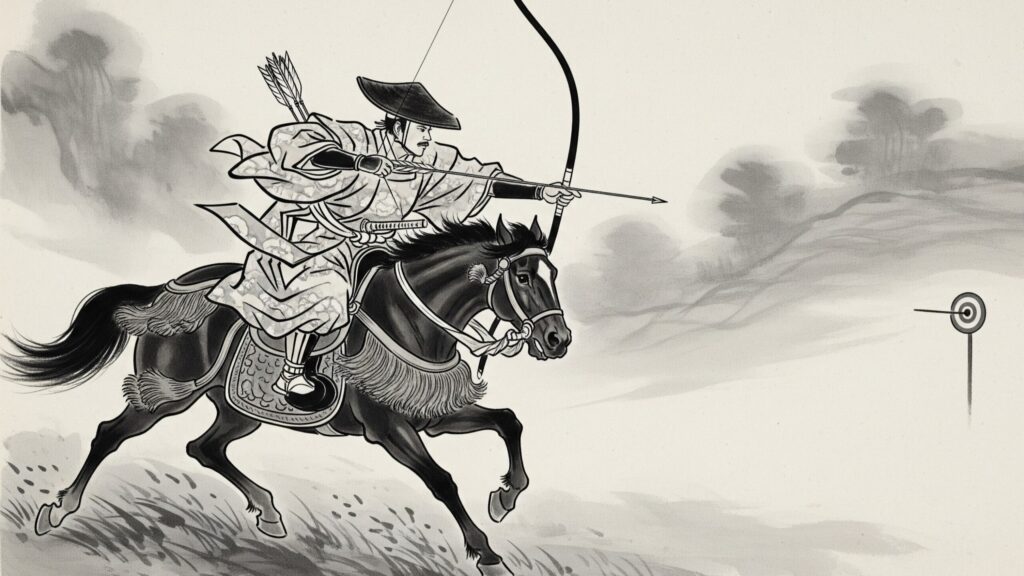

鎌倉武士の武芸鍛錬の中核をなしたのが、「騎射三物」(きしゃみつもの)と呼ばれる三種類の馬上弓術であった 。これらは単なる技術訓練ではなく、武士としての心技体を総合的に鍛え上げるための洗練されたカリキュラムであった。

◎流鏑馬(やぶさめ):

約250メートルの馬場を疾走しながら、等間隔に置かれた三つの的を次々と射抜く 。これは、高速で移動する中で正確な射形を維持し、リズム感と集中力を養うための訓練であった 。神事としての側面も強く、武士の武威と格式を示す重要な儀式でもあった 。

◎笠懸(かさがけ):

流鏑馬よりも多様で小さな的を、様々な距離や角度から射る、より実戦的な訓練であった 。遠方の的を正確に狙う技術や、戦場の変化に対応する応用力が求められた 。儀礼的な流鏑馬に対し、勝負事としての側面が強く、純粋な弓の技量を競うものだった 。

◎犬追物(いぬおうもの):

囲われた馬場の中で、逃げ回る犬を馬上から射る(矢は犬を傷つけないよう工夫されていた) 。これは騎射三物の中でも最も難易度が高く、総合的な技量が試される訓練であった。武士は弓を左手で持つため、効率的に射るには常に的を自身の左側に置く必要がある 。予測不能な動きをする犬を常に左側に捉え続けるためには、人馬一体となった高度な馬術が不可欠であり、これは実戦における敵との駆け引きを想定した、究極の戦闘訓練だったのである 。

2.3. 道の分岐:礼射と武射

室町時代に入ると、弓術はさらに洗練され、明確な思想を持つ流派が形成されていく。この時代に生まれた二つの大きな潮流が、その後の弓道の発展を方向づけた。

小笠原流(おがさわらりゅう)と礼射(れいしゃ): 鎌倉時代、源頼朝の命により弓馬術礼法の師範となった小笠原長清を祖とする流派 。騎射を源流とし、儀礼や作法、射の品格を重んじる「礼の小笠原」として知られる 。その射法は、弓を体の正面で構え、静かに頭上へ上げていく「正面打起し」を特徴とし、心身の規律と調和を追求するものであった 。小笠原流は幕府の公式な流派として、武士の教養としての弓術を体系化した 。

日置流(へきりゅう)と武射(ぶしゃ): 室町時代中期に日置弾正政次(へきだんじょうまさつぐ)によって創始された流派 。こちらは戦場での歩射(ぶしゃ)、すなわち徒歩での戦闘から生まれた、実利を最優先する弓術である 。その思想は「射は日置」と称され、儀礼よりも「中てること」「貫くこと」を至上命題とした 。射法は、弓を最初から斜めに構える「斜面打起し」を特徴とし、より迅速かつ強力な射を可能にした 。

この「礼射」と「武射」の分岐は、単なる技術的な違いではない。それは、武士階級内部の役割分化を反映したものであった。貴族的な伝統を受け継ぐ小笠原流の騎射は、高い身分を持つ武将たちの儀礼的、格式的な武芸を象徴していた。一方、日置流の歩射は、応仁の乱以降の集団戦において重要性を増した足軽など、一般兵卒の現実的な戦闘技術への要求から生まれたものであった。エリートが嗜む「武芸」と、兵卒が求める「武器」。二つの流派は、それぞれの時代の要請に応える形で、弓の道を異なる方向へと深化させていったのである。